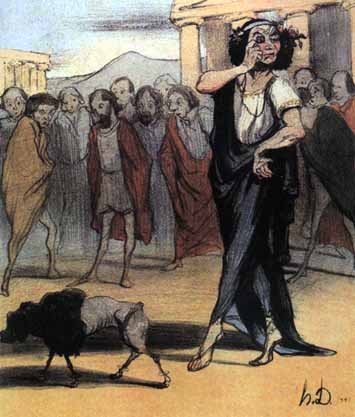

Что касается Диогена и Александра - мне их встреча кажется маловероятной. Два варианта: в Афинах или в Коринфе. Если они встретились в Афинах, то весь выпендреж Александра перед Диогеном абсолютно преждевременный, Александр пока выиграл под мудрым руководством папы одно сражение и в сущности сам еще никто, и над фразой типа "Я хотел бы быть Диогеном, если бы не был Александром" все бы только поржали. В Коринфе - тут уже Александр царь и претендует на гегемонию в Элладе, но Диоген, путешествующий по Греции (причем вместе с бочкой) - это потешно. Диоген в это время был в Коринфе рабом у богатого человека, учителем его детей, так что спокойно жил у него дома и вряд ли мог по своему вкусу нищенствовать и юродствовать.

В общем, мой вариант, что все это, как и 90% анекдотов придумали об Александре и Диогене задним числом.

А дело было так: при Александре состоял историографом киник Онесикрит, ученик Диогена, вот он и рассказывал Сашке в диких степях Вавилонья о своем учителе. В описании это, конечно, выглядело несколько привлекательнее, чем в реале, тем более, что Онесикрит был склонен к преувеличениям. Сашка восхищался, восклицал: "Ах, я хотел бы быть Диогеном, если бы не был Александром" - где-нибудь на кораблике, плывущем по Гидаспу, это было вполне уместно, и тот же Онесикрит все это тут же конспектировал и оставлял для истории, сочиняя и дополняя от себя. Как-то так, я думаю.